会社の株式を保有している人が亡くなられた場合、その株式も遺産に含まれるので、誰が相続するかを相続人の間で決めないといけません。保有している株式の数というのは会社の支配権に直結しますから、家族で会社を経営している場合には特に重要です。

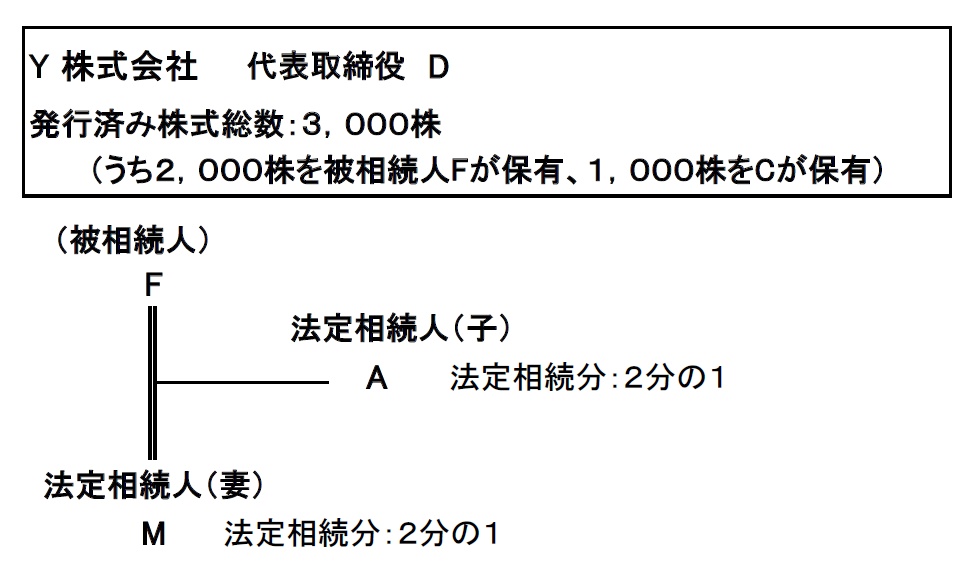

例えば、Yという会社の株式を2000株保有している人(「F」とします。)が死亡し、妻(「M」とします。)と子(「A」とします。)が相続人になり、家族以外の株主として1000株保有している人(「C」とします。)がいて、会社の運営は代表取締役(「D」とします。)に任されているという例を考えます。まとめると次のとおりです。

株式は相続により当然に分割されるわけではないので、この例では、Fが保有していた株式は、MとAが1000株ずつ当然に承継するのではなく、2000株すべてについて共有の状態になり、MとAの話し合いにより、どちらがどれだけ相続するかを決めないといけません。

では、他の遺産などとの関係で協議が完了していない時点で議決権行使を求められた場合、どうなるのでしょうか。会社の代表取締役であるDから、株主総会でAの議決権行使を認めた場合はどうでしょうか。AとCだけが参加する株主総会の決議は有効でしょうか。ここで、関係してくる会社法の条文を紹介します。

・会社法106条

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

この条文を読めば、協議が整わない場合、会社が権利行使者を指定すればよいということで、Aによる権利行使が認められそうです。しかし、判例では、このような権利行使は認められていません[1]。

最高裁のロジックとしては、会社法106条の但書(「ただし」以下の部分)により、会社の同意がある場合には、会社法106条の適用が排除される結果、民法の共有の規定が適用されることになり、議決権行使という管理行為(改正前民法252条本文)をするためには持分の過半数で決めなければならず、それに従っていない議決権行使は違法というものです。

何とも難しい読み方というか、会社法106条を素直に読んだ解釈とは違うような気がしますが、おおむね支持を得ています。このような場面で共有者の1人による議決権行使を認めると、会社にとって都合の良い者の議決権行使が有効になってしまうため、最高裁がこのような制約を付したことは妥当と考えられます[2]。

このような場合、どうすればよいのでしょうか。まずは、相続人全員で遺産分割協議をして、株式を承継する人を定めるということが考えられます。共有状態が解消されれば、あとは各自の判断で議決権を行使できます。また、ほかの遺産との関係などで遺産分割協議がまとまらない場合には、共有者の間で議決権行使者を定めればよいことになります。

遺産分割協議の話がまとまらなくてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。また、財産の承継や遺言書の書き方でお悩みの方も、当事務所にご相談ください。弁護士から、専門的な見地からアドバイスさせていただきます。

2025年1月8日 弁護士 矢野 拓馬

[1] 最高裁平成27年2月19日判決(民集69巻1号25頁)。この判例の事案では兄弟姉妹が相続人となっていたが、本記事の説例では改変した。

[2] 松元暢子「共有に属する株式の議決権行使」平成27年度重要判例解説(有斐閣)91頁以下。引用部分は92頁。