賃貸借契約において、借主が賃料や遅延損害金などを支払うことができない場合(資力不足のほか、死亡や行方不明の場合なども考えられます。)、保証人に対して請求がなされることがあります。

保証人として突然の請求を受けて困惑するというケースもあるかもしれません。このような場合、相手方の請求に応じる前に、いったん、弁護士に相談することをお勧めします。

賃貸借契約の借主の保証人となる保証契約は、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約なので、根保証契約に該当します[1]。

そのため、現在(2020年4月1日以降)では、個人が保証人である場合には極度額の定めが必須となっており(民法465条の2第2項)、想定外の金額になるということは考えにくいです。

逆に、法人が保証人となっている場合や、保証契約の締結が2020年3月31日以前の場合には、このルールが適用されないので、保証人が想定外の金額の請求を受けるという可能性があります。

もっとも、判例法理において、保証人の責任負担を合理的な範囲にとどめるルールを確立する動きがありました[2]。具体的には以下のとおりです。

①保証期間の定めがないときには、保証人に広く解約告知権を認めるルール[3]

②保証責任が不当に拡大した部分につき、保証人に責任がないとするルール[4]

③責任限度額および保証期間の定めがない場合に、相続性を否定するルール[5]

このようなルールがあるので、保証人は、たとえ主債務者が債務を増大させたとしても、対抗する手段を持っていると言えます。

特に、貸主側の権利不行使により損害が拡大した場合において、保証人の責任を制限した裁判例があります[6]。

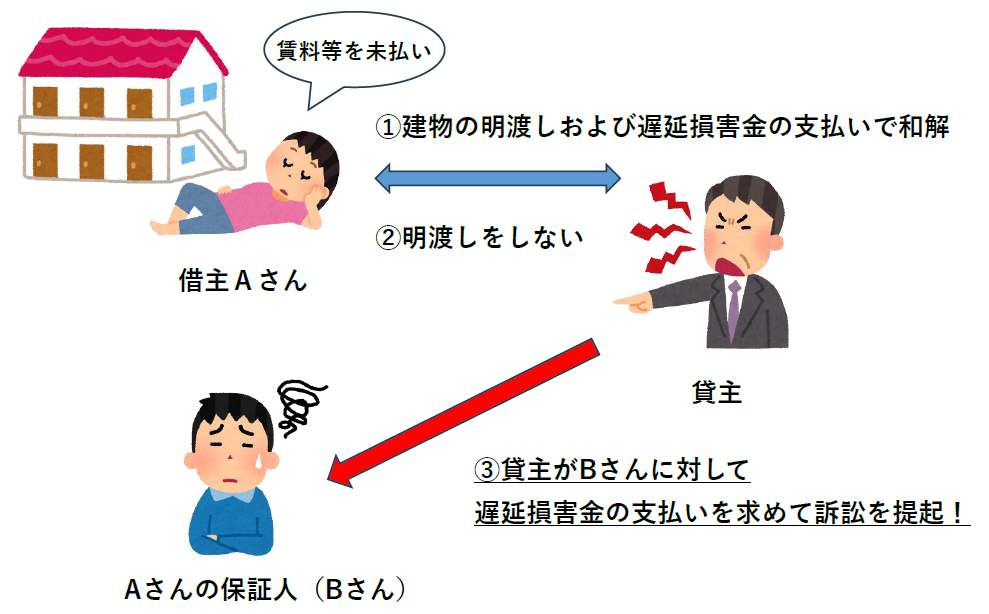

この裁判例の事案では、賃料等の不払を理由に貸主が借主に建物の明渡し及び遅延損害金の支払いを求めて訴訟を提起し、その訴訟の中で明渡しをすること及びそれまでの遅延損害金を支払うことを約束する裁判上の和解が成立したものの、借主が明渡しをしないので、保証人に対して遅延損害金相当額を支払うよう訴訟の提起がなされたというものです。

図に表すと次のとおりです。

この事案において、裁判所は、原告の請求の一部を棄却しました。その理由は次のとおりです。

本件におけるようなビルの一室の明渡は通常明渡期限到来後2か月以内には執行を完了できるものとみられ、本件において明渡執行完了までに特別長期間を必要とする格段の事情の存在はうかがわれないから、昭和51年2月1日以降の本件建物部分明渡遅延は原告の特段の理由に基づかない権利不行使によるものであり、これにより増大した損害を保証人に負担させることは信義誠実の原則に著しく反するものといわなければならず、原告の本訴請求中昭和51年2月1日以降の賃料及び共益費相当損害金の支払を求める部分は権利の濫用として許されないものというべきである。

要するに、強制執行などで明渡しをさせればよい状況においてそれをせず、漫然と保証人に対して遅延損害金の支払いを求めることは許されないということです。

賃貸借契約の保証人として請求を受けている方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。請求されている金額を減縮できる可能性があります。

2025年10月14日 弁護士 矢野 拓馬

[1] 法務省HP:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります(https://www.moj.go.jp/content/001399956.pdf)4頁。2025年10月9日閲覧。

[2] 潮見佳男『プラクティス民法債権総論(第4版)』(信山社、2012年)652頁。下記①~③のルールはこの著書の文言をそのまま引用し、裁判例については当職において検索したものである。

[3] 最高裁昭和38年9月6日判決(裁判集民67号537頁)。

[4] 東京地裁平成17年10月31日判決(金法1767号37頁)。

[5] 最高裁昭和37年11月9日判決(民集16巻11号2270頁)。

[6] 東京地裁昭和51年7月16日判決(判時853号70頁)。