日本において、法律上支払わなければならない債務を相手が支払わない場合、裁判をして判決を得たうえで強制執行(差押え等)をして回収するというのが、想定される手段の1つです。

他方で、相殺というのも、法律上認められている債権回収の手段です。

それでは、差押えと相殺が競合した場合、どちらが優先するのでしょうか。本記事は専門的な内容になっており、どちらかと言うと法学部生や法科大学院生向けなので、初めて触れる方には難しく感じるかもしれません。また、かなり長い記事となっているため、難しくて読めないと感じられた場合は、無理に読み進めていただかなくてもかまいません。

差押えと相殺が競合する場合ですが、次のような場合が考えられます。

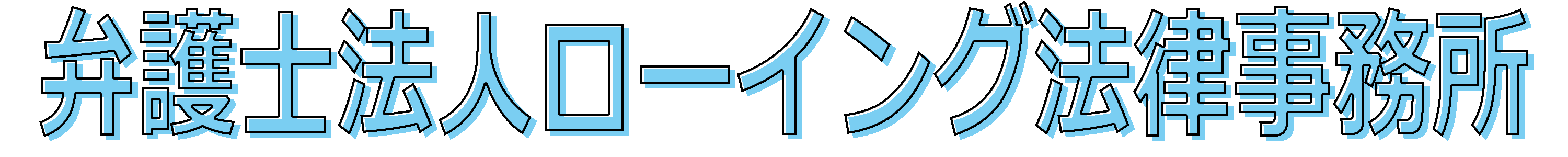

例1

GがSに対して200万円の売掛金債権を有していたものの支払いをしないので、訴訟を提起し、判決を得た。SはD銀行に200万円の預金を保有していたので、判決確定後、GはSの預金を差し押さえた。ところが、D銀行はSに対して200万円の貸付けをしていた。

GはD銀行に対してSの預金の支払いを請求し、D銀行は、Sへの預金と貸付金の相殺を主張してGへの支払を拒絶している。

この場合、GとDのどちらの主張が認められるでしょうか。この場面を規律する条文を掲載します。

民法511条1項

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

例1における第三債務者であるD銀行は、Sに対する貸付けが差押えより前であれば相殺が優先し、後であれば差押えが優先します。これは、直感としても納得できると思います。差押えを受けた後に貸付けをおこなって相殺することが認められれば差押えの潜脱になるのに対し、差押えの前であれば相殺を事実上の担保として考慮していた金融機関の期待は保護すべきものです。

令和2年4月1日施行の民法改正の前の条文では、「できないが、」より後の部分がなかったため[1]、差押え前に反対債権を有していた場合でも無制限に相殺を認めてよいかにつき学説上は争いがありましたが[2]、民法改正により無制限説を採用することが明言されました[3]。

次に、民法改正で新設された規定を見てみます。

民法511条2項

前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

この規定が想定している場面を例として挙げます。

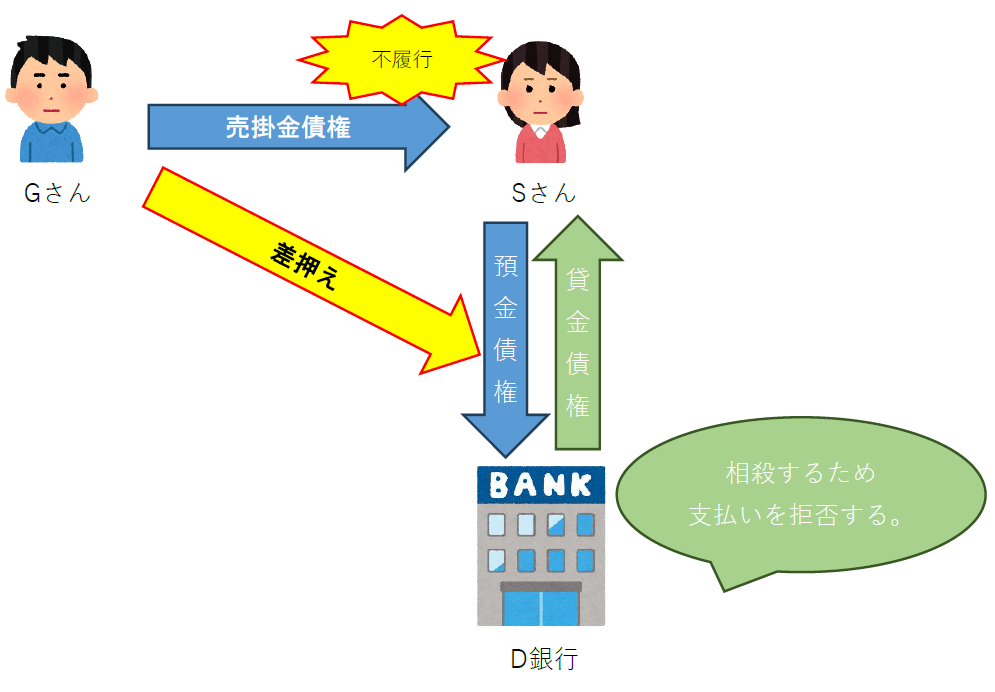

例2

GがSに対して200万円の売掛金債権を有していたものの支払いをしないので、訴訟を提起し、判決を得た。Sは、取引先であるV及びFに対して、それぞれ売掛金として200万円の債権を有していた。これを知ったGは、SのVに対する売掛金債権と、SのFに対する売掛金債権をそれぞれ差押え、V及びFに対し、SではなくGに支払うよう請求している。

他方、Vは以前にSから委託を受けて金融機関からの借入れの際に保証人となっており、保証人として200万円を肩代わりしたことがあるため、Sに対して求償権を有するとして、相殺を主張してGへの支払いを拒絶している。

また、Fは、Sに対して200万円の債権を有していたAがSの倒産を危惧していたことを知り、Aの200万円の債権を120万円で買い取り(債権譲渡)、FS間で相殺を主張して、Gからの請求を拒んでいる。

このような場合、民法511条2項本文により、Vの相殺は認められます。求償権の発生(Vによる保証債務の履行)が差押えの後であっても、保証委託の関係が差押えの前であれば、「差押え前の原因」として、相殺が保護されることになります[4]。

これに対し、同項但書により、Fの主張は認められません。Fは差押え後に他人(A)の債権を譲り受けて相殺を主張していますが、AもFもSの資産状況が悪化した段階になって回収を急いだに過ぎず、このような場合には、相殺の期待の保護という趣旨は妥当しません。

ここまでが、一般債権者同士の優劣です。まとめると、差押え前に取得していたか、原因があれば、差押債権者に相殺を対抗できますが、他人の債権を取得した場合は別ということになります。

次に、抵当権者の差押えと相殺の優劣について見ていきます。いったん、抵当権者による差押えがどのようなものかというのを見てみます。

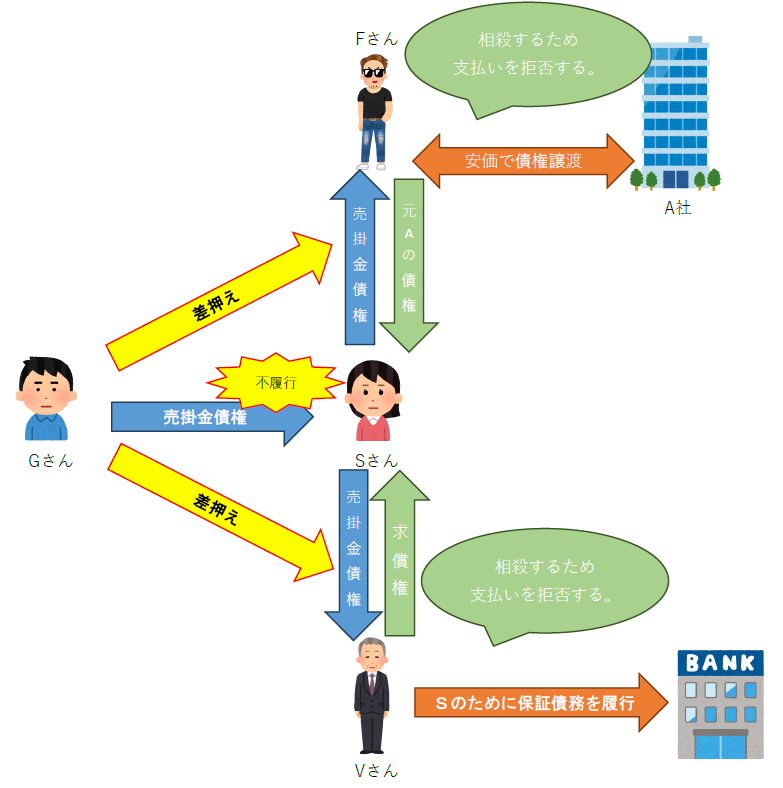

例3

PはQ銀行から3000万円の融資を受けて自宅土地建物を購入するとともに、同土地建物に抵当権を設定し、登記も完了した。ところが、火の不始末により建物が消失してしまった。Pは同建物に火災保険を掛けていたので、H保険会社から2500万円の保険金が支払われることになった。

この例において、Q銀行は、PのHに対する保険金請求権を差し押さえることにより、回収を図れます[5]。抵当権者が差押えを行うのは、物上代位(民法372条・304条1項)としてです。

民法304条1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

民法372条

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

また、保険金だけでなく、賃料債権も物上代位によって差し押さえることができるとされています[6]。例を見てみます。

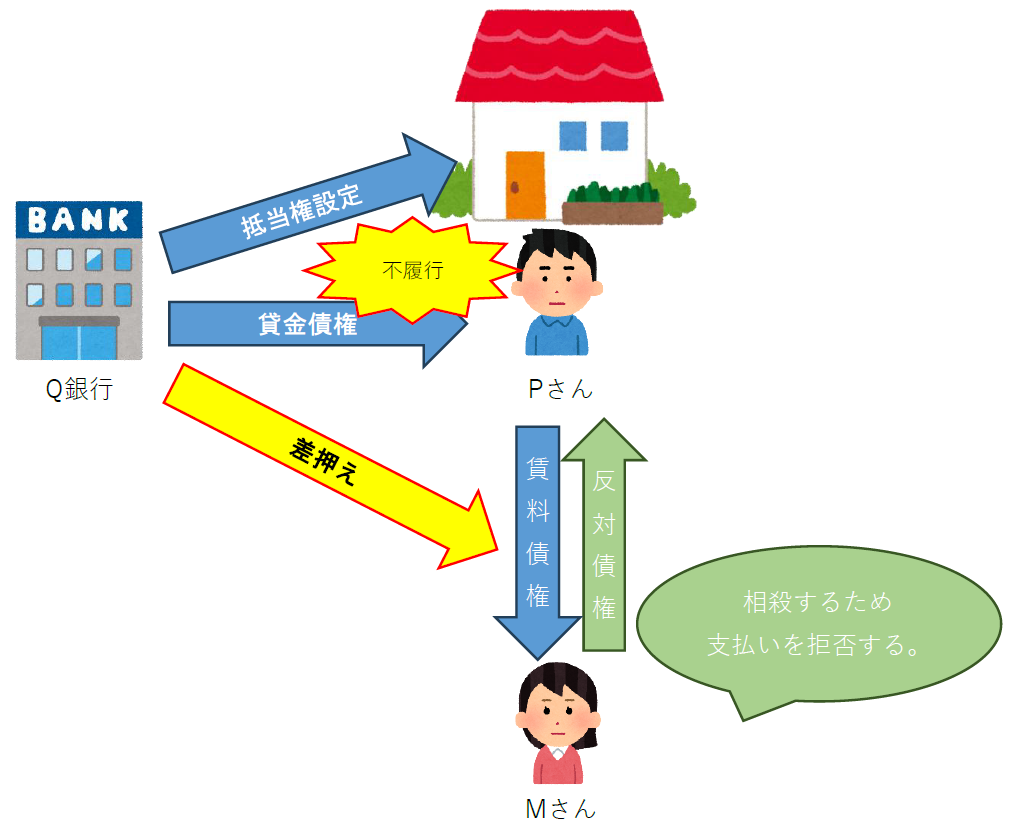

例4

PはQ銀行から3000万円の融資を受けて自宅土地建物を購入するとともに、同土地建物に抵当権を設定し、登記も完了した。ところが、Pは勤務先から転勤の辞令が出たため、同建物には住めなくなり、Mに賃貸することにした。その後、Pの減収によりQ銀行への返済が遅れることになったため、Q銀行は、PのMに対する賃料債権を差押え、今後はQに賃料を支払うよう求めた。

この場合、たとえば、MがPに対して請求権(反対債権)を有していたとして、相殺を主張することはできないでしょうか。

この場合について、判例[7]によれば、抵当権設定登記と反対債権の取得の先後によって決するとされています。つまり、抵当権設定登記より前に反対債権を取得していたのであれば、相殺は認められますが、逆の場合は認められません。

最高裁がこのように判断した理由ですが、抵当権設定登記後は、抵当権の効力が賃料債権にも及んでいることは公示されているとみることができ、賃借人の相殺の期待を抵当権者の物上代位に優先させるべきでないというところにあります。

建物の建築や抵当権の設定登記がなされた後に賃貸借契約が締結され、実際に賃借人に引き渡して賃料債権が発生するという流れになるのが一般的と思われるので、賃借人の相殺の主張が優先することはほとんどないと言えます。

先ほど説明した民法511条の規定の、差押え前に反対債権を取得またはその原因があればよいというルールとの整合性はどうなるのかと考えるかもしれません。ただ、民法511条は、あくまでも一般債権者同士の優劣に関する規定です。特別優先権である抵当権の行使としての物上代位について規定するものではないとされています[8]。そのため、差押えの時点で反対債権があるだけで相殺の意思表示がまだされていないのであれば相殺を対抗できません。

他方で、物上代位をするためには、払渡し又は引渡しの前に差押えをしないといけないとされています(民法304条1項但書)。そのため、相殺が「払渡し」と同視される結果、いくら抵当権による物上代位が優先するという判例の立場に立ったとしても、差押え前に相殺の意思表示までされているのであれば相殺は有効です[9]。

なお、敷金(保証金)については例外です。敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了して目的物を明け渡すまで発生せず、明渡しまでに未払賃料があれば敷金から当然に充当され、賃料債権が消滅するとされています[10]。そのため、抵当権者といえど、そのように消滅した賃料を差し押さえることはできず、賃借人の立場からすると、実質的には相殺したのと同じことになるので、賃料相当額を実質的に回収することができることになります。

相殺と差押えの優劣について簡単にまとめると、一般債権者の差押えとの優劣の場合、反対債権を取得しているかその原因があれば足りるのに対し、抵当権の物上代位としての差押えとの優劣の場合、それだけでは足りず、相殺の意思表示がされている必要があります。

それでは、賃借人と賃貸人の間で、将来の賃料債務の期限の利益を放棄して相殺に供するという方法はどうでしょうか。

最近の判例[11]では、そのような相殺を抵当権者に対抗することはできないと判断されました。

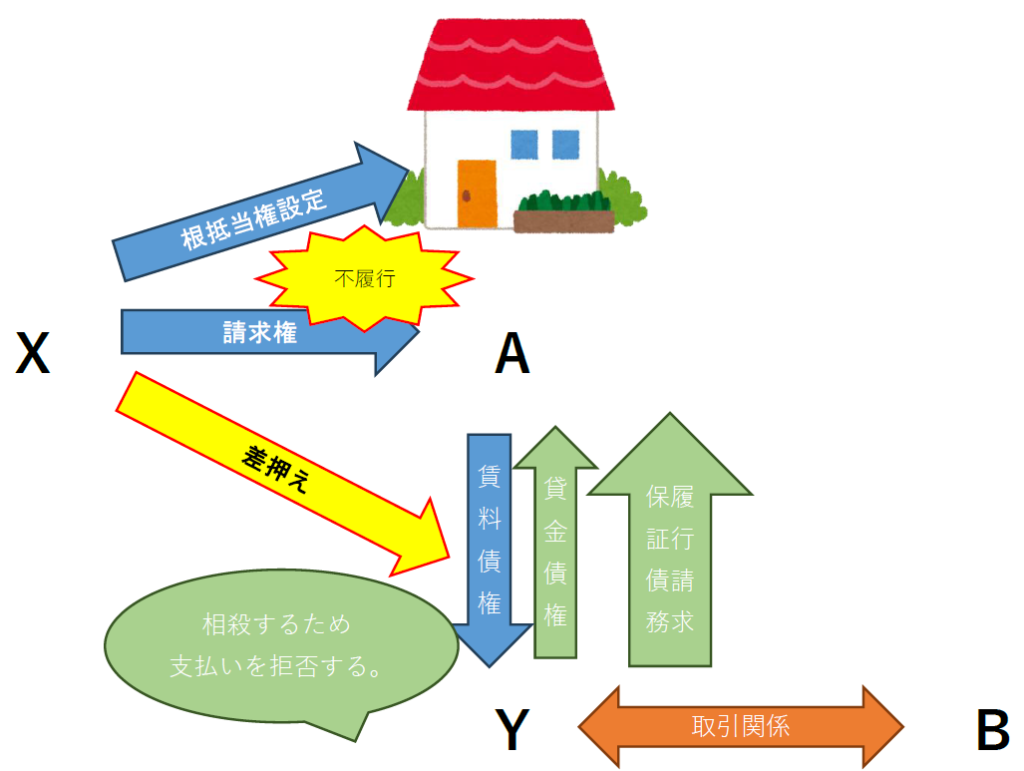

まずは、この判例の事実関係を簡単に紹介します。

①Aは、平成29年1月、Yとの間で建物賃貸借契約(賃料月額198万円)を締結し、同年10月1日に本件建物をYに引き渡した。

②Yは、平成29年9月、Aに対して990万円を貸し付けた。

③XはAに対して、平成29年10月26日、本件建物について極度額を4億7400万円とする根抵当権を設定し、登記も完了した。

④Aは、平成29年11月、B(Yの取引先)がYに対して負う合計4000万円の債務の連帯保証人となった。

⑤Aは、平成30年4月30日、Yに対して10万円の弁済をし、残り合計約4980万円の債務の弁済期を平成31年1月15日とすることに合意した。

⑥Yは、平成31年1月15日、合計4980万円の債務(既発生の賃料1980万円と将来発生する債務については月額198万円のうち120万円を平成34年(令和4年)2月までの3000万円)について、期限の利益を放棄し、Aに対する債務と相殺する旨の意思表示をした。

⑦Xは、令和元年8月7日、根抵当権に基づく物上代位権の行使として、賃料債権の差押えを申し立て、同月9日に差押命令が発せられ、同月14日にYに送達された。

⑧XはYに対し、差押えの時点までに発生していた4000万円を支払うよう請求したのに対し、Yは、相殺に含まれていなかった部分(1210万円)のみの支払いをした。

⑨Xは、相殺の無効を主張し、残額の支払いを請求して訴訟を提起した。

長くなりましたが、事実関係を図にまとめると次のとおりとなります。

以上のような事実関係で、相殺と差押えのどちらの主張が優先するでしょうか。これまでの判例法理に基づけば、Yは反対債権(貸金返還請求権と保証債務履行請求権)を有しているのみならず、相殺の意思表示まで完了しているので、AY間の相殺の主張が優先するとも考えられそうです。

しかし、最高裁の判断は、「抵当不動産の賃借人(本件のY)は、抵当権者(本件のX)が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人(本件のA)との間で、登記後取得債権と将来賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできないと解するのが相当である。」というもので、Yの相殺の主張を否定し、Xの請求を認めました。

結論部分はそのとおりですが、その理由について抜粋します。

抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前においては、原則として、賃貸人に対する債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することができる。もっとも、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記によって公示されているとみることができることからすれば、物上代位権の行使として賃料債権の差押えがされた後においては、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権(以下「登記後取得債権」という。)を上記差押えがされた後の期間に対応する賃料債権(以下「将来賃料債権」という。)と相殺することに対する賃借人の期待が抵当権の効力に優先して保護されるべきであるということはできず、賃借人は、登記後取得債権を自働債権とし、将来賃料債権を受働債権とする相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないというべきである。このことは、賃借人が、賃貸人との間で、賃借人が登記後取得債権と将来賃料債権とを相殺適状になる都度対当額で相殺する旨をあらかじめ合意していた場合についても、同様である。

そして、賃借人が、上記差押えがされる前に、賃貸人との間で、登記後取得債権と将来賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をした場合であっても、物上代位により抵当権の効力が将来賃料債権に及ぶことが抵当権設定登記によって公示されており、これを登記後取得債権と相殺することに対する賃借人の期待を抵当権の効力に優先させて保護すべきといえないことは、上記にみたところと異なるものではない。そうすると、上記合意は、将来賃料債権について対象債権として相殺することができる状態を作出した上でこれを上記差押え前に相殺することとしたものにすぎないというべきであって、その効力を抵当権の効力に優先させることは、抵当権者の利益を不当に害するものであり、相当でないというべきである。

最高裁がこのように判断した根拠は、①抵当権設定登記によって将来の賃料債権に物上代位の効力が及ぶことが公示されており、将来賃料債権との相殺について賃借人の期待を保護すべきということが困難であること、②相殺を認めると物上代位の行使を免れるのが容易になること、③物上代位による差押えと相殺(法定相殺)との優劣に関する利益状態は相殺合意においても同様であること、であると考えられています[12]。

また、賃料債権が、賃貸借契約の締結により確定的に生じる期限付債権ではなく、賃貸借目的物を賃借人の使用収益可能な状態に置いたことを条件とする将来債権であること[13]からすれば、賃借人が単に期限の利益を放棄するというのでは足りないと考えうることも考慮されたと考えられます[14]。

この判例に関する私見ですが、一連の判例法理に沿っており、その内容も妥当なものだと考えます。

抵当権のみならず、所有権その他の物権は、対物権であり対世権です[15](債権が対人権であり相対権であるのと異なります)。また、権利の内容や公示の要件なども法定されています。物権のこのような性質に照らせば、処理の画一性が要求されるべきで、当事者の意思表示の内容次第で容易に潜脱できるとなってしまうのは不当というべきです。

非常に長文で難しい内容でしたが、お読みいただきありがとうございました。

相殺や抵当権など、専門家でなくても耳にする語をテーマにしましたが、このように、判例法理が積み重なっており、直ちにすべてを理解するのは難しいと思います。難しい法的問題に直面した際には、弁護士に相談することをお勧めします。

2025年8月1日 弁護士 矢野 拓馬

[1] 法務省:民法の一部を改正する法律案新旧対照条文(https://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf)90頁。2025年7月14日閲覧。

[2] 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論(第4版)』(信山社、2014年)434頁。

[3] 潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』(金融財政事情研究会、2015年)177頁。

[4] 同上。

[5] 保険金が物上代位の対象となることについて、大審院大正2年7月5日判決(民録19輯609頁)。

[6] 最高裁平成元年10月27日判決(民集43巻9号1070頁)。

[7] 最高裁平成12年3月13日判決(民集55巻2号363頁)。

[8] 匿名記事「判批」判例タイムズ1058号89頁。引用部分は90頁。

[9] 前掲・潮見佳男『プラクティス民法 債権総論(第4版)』448頁。

[10] 最高裁平成14年3月28日判決(民集56巻3号689頁)。

[11] 最高裁令和5年11月27日判決(民集77巻8号2188頁)。

[12] 匿名記事「判批」判例時報2599号26頁。引用部分は27頁。

[13] 大審院大正2年6月19日判決(民録19輯458頁)。

[14] 前掲・注12、28頁。

[15] 小野秀誠ら『新ハイブリッド民法1 民法総則〔第2版〕』(法律文化社、2023年10月)42頁。