配偶者や親などの親族が死亡したとき、相続という法律上の問題が発生します。

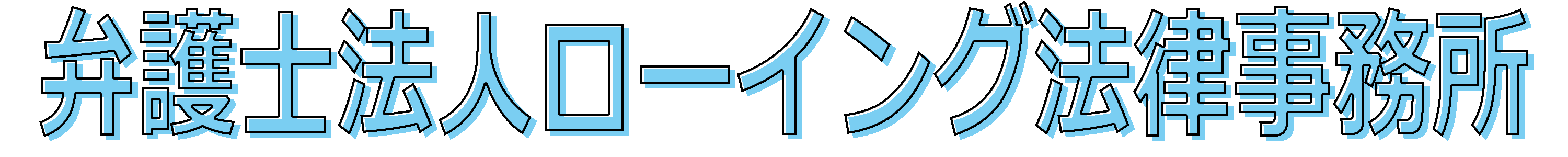

相続人の間で話がまとまるのであれば、手続は比較的簡単です。対象が不動産であれば法務局に、預貯金であれば金融機関に、相続人全員の署名押印のある書面と印鑑証明書を提出するというのが、一般的にイメージされるところかと思います。

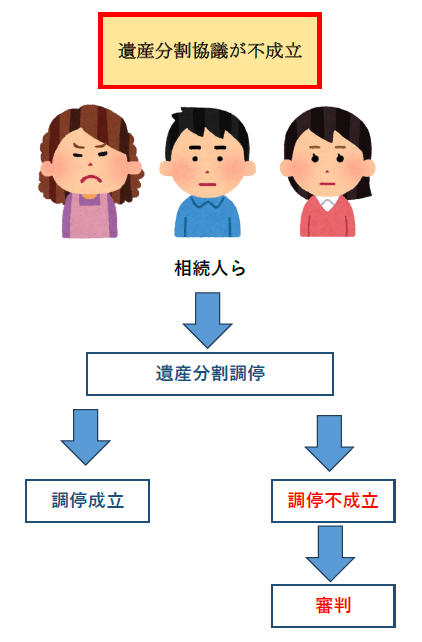

それでは、相続人の中で意見がまとまらなければ、どうすれば良いのでしょうか。被相続人の財産の名義変更をすることはできないのでしょうか。

この場合、法的には、遺産分割調停を提起することが正しいと言えます。遺産分割調停とは、簡単に言えば、裁判所の場所を借りた話し合いです。調停員が相続人らの間に入り、話し合いが円滑に進むようにサポートします。

そして、話し合いがまとまると、調停調書というものが作成されます。そして、この調停調書は確定判決と同一の効力を有します(民事執行法268条1項)。すなわち、調停が成立すれば、一般的には他の相続人に署名押印をもらわなくても、裁判所が作成する調停調書を金融機関や法務局に提出することで、名義変更をしてもらうことができます。

また、他の相続人の立場からしても、代償金の支払義務と引き換えに1人の相続人に相続を認めるという内容の調停が成立したのに代償金の支払いを怠るということがあれば、強制執行に着手することができます(民事執行法22条7号)。

仮に遺産分割調停で話がまとまらなければ、遺産分割審判に移行します(家事事件手続法272条1項、4項)。審判では、裁判所が双方の意見を聴取しつつ、最終的には一刀両断することになります。

そして、審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するとされ(家事事件手続法75条)、調停成立の場合とほぼ同じです。

すなわち、話し合いがまとまらなくても、裁判所に調停を申し立てれば、どのような形であれ解決には向かうということになります。当事者だけで話し合いたいという気持ちもあるかもしれませんが、例えば不動産だと相続登記の義務化の問題があり[1]、調停を提起してもすぐに決着するわけではないので、早めに動き出したほうが良いと言えます。

そのため、仮に相続人の間で遺産相続の話がまとまらなければ、遺産分割調停を提起することをおすすめします。

ご自身で調停を提起できるか不安がある方、提起したけれども進め方に不安がある方などは、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士がアドバイスをする、受任するなどして、調停手続においてサポートすることができます。とりわけ、遺産を相続する場面では、金額として大きくなることが多く、専門家の関与の有無で結果への影響が非常に大きいです。

2025年9月5日 弁護士 矢野 拓馬

[1] 東京法務局:御存じですか?相続登記が義務化されました(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf)2025年8月8日閲覧。